El estándar de prueba para la imposición de medidas cautelares. Una propuesta para el proceso penal mexicano.

Por: Noel Franco Hernández

RESUMEN

El proceso penal mexicano (en adelante PPM) adolece de una regulación en cuanto al tema del estándar de prueba (en adelante EdP) para las distintas etapas de este, la legislación adjetiva no regula de forma puntual este tópico, de ahí que, a través de la dialéctica jurídica, propuestas de respetables juristas, así como del trabajo que los tribunales federales han realizado, hemos ido avanzando en lo que todavía -considero- es una asignatura pendiente en nuestro sistema procesal penal. El presente trabajo, se suma al llamado de tener un estándar de prueba para un momento que considero sustancial en el proceso penal, el momento del debate sobre la imposición o no, de las medidas cautelares, se abordará partiendo de la postura racional de la prueba conforme a la idea de motivación de la prueba en lo relativo a los estándares de prueba, procurando que esta propuesta sirva para orientar o abonar en la construcción de lo que podría ser el umbral probatorio a satisfacer para este momento en especial.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un problema en las distintas decisiones judiciales dentro del PPM, es aquel que aparece cuando se tiene que tener por probado algo y no se cuenta con la identificación de los elementos para determinar el umbral probatorio a satisfacer, es decir, no existen elementos que permitan dotar de identidad a las exigencias que debe tener el órgano jurisdiccional al momento de decidir si alguna pretensión está debidamente probada.

Así pues, en México existe una ausencia del EdP que debe de regir para el quinto momento de la audiencia inicial, el debate sobre la imposición o no de una o más medidas cautelares, esto es así pues de acuerdo con lo que prevé el capítulo IV denominado medidas cautelares, sección primera, artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (en adelante CNPP) no se establece nada respecto al estándar de prueba que debe regir este momento procesal, veamos:

Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

Los artículos subsecuentes del capítulo en comento, abordan lo relativo a la procedencia, los tipos de medidas cautelares aplicables para el PPM, verbigracia la proporcionalidad, (que será un tema que abordaremos más delante de manera más holgada), sobre la oportunidad, la revisión de la medida cautelar, la evaluación y supervisión de las medidas cautelares, las excepciones, los riesgos procesales, entre otros puntos, sin embargo nada sostienen respecto al EdP, de manera muy ambigua algo nos podría dar una especie de dirección y es el diverso 163 del CNPP, que dice lo siguiente:

Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida.

Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar.

Aquí se abordan de forma intrínseca tres cosas, primero, lo relacionado a la “prueba”, segundo lo relacionado a la imposición y revisión de la medida cautelar y tercero, que con la prueba disponible se adoptará una decisión. Derivado de lo anterior es importante entonces establecer un camino de análisis respecto al presente trabajo, por lo que desarrollaremos los siguientes tópicos.

- Estándar de Prueba.

- Test de proporcionalidad en las medidas cautelares.

- Propuesta de lo que se debe de considerar para la construcción de un estándar de prueba en la resolución sobre la imposición o no, de una o más medidas cautelares.

2. ESTÁNDAR DE PRUEBA

El concepto de prueba puede escudriñarse desde distintos ángulos, esto invariablemente genera un problema en su acepción por la cantidad de términos que se le dotan, por eso muchos juristas consideran que dicho concepto es una polisemia, por ello, para efectos del presente trabajo no abordaremos tal problemática por ser amplia y no ser el objeto de este escrito, lo que si haremos es partir de algunas bases al respecto. Compartimos el termino recogido por Gustavo A. Arocena, quien dice que prueba es la actividad procesal que realizan las partes o intervinientes del proceso que se basa en introducir los elementos que puedan producir un conocimiento relevante para probar un hecho y resolver un conflicto. Por su parte, Allende Sánchez1 refiere que la prueba en general, es un mecanismo cuyo objeto radica en probar si determinados enunciados que describen hechos son o no verdaderos. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua conceptualiza al estándar2 como un tipo, modelo, patrón o nivel, y, además conceptualiza el nivel3 como medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. Es decir, si conceptualizamos al estándar de forma ordinaria, diríamos que es una medida establecida o determinada sobre la cantidad de algo para satisfacer o cumplir con un nivel previamente establecido.

Larry Laudan4 establece que, un estándar de prueba especifica el umbral mínimo que ha de ser satisfecho a los efectos de aseverar una hipótesis ha sido probada. Por su parte, Haack5, refiere que los estándares de prueba especifican el grado o nivel de prueba que debe satisfacer en los diversos tipos de proceso, lo que clarifica Ferrer6, al establecer que un estándar de prueba no es más que una regla de decisión que indica el nivel mínimo de corroboración de una hipótesis para que ésta pueda considerarse probada.

En ese sentido, podríamos en términos generales y con base en estos dos conceptos, establecer a un EdP como un nivel determinado para tener como probada una proposición fáctica derivada de un hecho histórico o dicho de otra forma, un EdP no es más que una regla, por lo tanto, general y abstracta, que determina un nivel mínimo para tener por probada una hipótesis.

Los estudiosos de la prueba sostienen dos concepciones en cuanto al estándar de prueba se refiere con relación a los valores en juego en las resoluciones judiciales, algunos sostienen la necesidad de estándares de prueba únicos, por tanto, genéricos y abstractos, para decisiones intermedias o preliminares y la decisión final, y algunos otros sostiene que deberían establecerse estándares de prueba para cada caso en particular. Esta ultima postura la explica Dei Vecchi7, quien sostiene existe la problemática de que con una justificación epistémica cualquiera, por buena que sea, se corre el riesgo de, por ejemplo, condenar a una persona inocente o dejar libre a una culpable.

Que, ante esto, “ha de recurrirse a los estándares de prueba para fijar umbrales de suficiencia que, elevando la exigencia probatoria respecto del principio de resignación, atiendan a cuanto queremos disminuir cada riesgo a la luz del tipo de decisión a adoptar. Para poner un ejemplo: según nuestras convicciones morales (permítaseme suponer) condenar por error a una persona inocente y ejecutarle el patrimonio es menor grave que condenarla y encerrarla por un periodo considerable de tiempo en la cárcel. De modo que, en apariencia, sería “racional” contar con un estándar de prueba mas exigente para casos como este último que para casos como el primero. Al mismo tiempo, de acuerdo con la ponderación de los valores en juego, los estándares de suficiencia probatoria podrían ser menos exigentes a efecto de imponer medidas cautelares “leves” como un embargo de bienes y aumentar la exigencia para otras más graves, como la prisión preventiva. Lo que determinaría en cada caso el nivel de suficiencia probatoria es, en definitiva, un juicio moral subyacente al estándar de prueba”.

3. TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS CAUTELARES

Es muy importante tomar en consideración que, las medidas cautelares tienen como fin proteger el proceso en sí mismo, es decir, fungen como instrumento para garantizar que el proceso siga su curso de manera segura y ágil8, no son sanciones adelantadas o reacciones derivadas del hecho a sancionar probablemente, sino que pretenden aminorar o diluir riesgos procesales que impidan precisamente el correcto desarrollo del proceso penal, ya sea que se asegure la presencial del imputado, se garantice la seguridad de la víctima u ofendido, o en su caso testigos, así como evitar la obstaculización del procedimiento, así lo establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Que, ante esto, “ha de recurrirse a los estándares de prueba para fijar umbrales de suficiencia que, elevando la exigencia probatoria respecto del principio de resignación, atiendan a cuanto queremos disminuir cada riesgo a la luz del tipo de decisión a adoptar. Para poner un ejemplo: según nuestras convicciones morales (permítaseme suponer) condenar por error a una persona inocente y ejecutarle el patrimonio es menor grave que condenarla y encerrarla por un periodo considerable de tiempo en la cárcel. De modo que, en apariencia, sería “racional” contar con un estándar de prueba mas exigente para casos como este último que para casos como el primero. Al mismo tiempo, de acuerdo con la ponderación de los valores en juego, los estándares de suficiencia probatoria podrían ser menos exigentes a efecto de imponer medidas cautelares “leves” como un embargo de bienes y aumentar la exigencia para otras más graves, como la prisión preventiva. Lo que determinaría en cada caso el nivel de suficiencia probatoria es, en definitiva, un juicio moral subyacente al estándar de prueba”.

Ello entonces nos lleva a establecer que las medidas cautelares son instrumentos, nunca es un fin en sí mismo; nacen al servicio de un procedimiento definitivo, para que puedan prepararse los medios mas adecuados para el éxito de un ulterior procedimiento definitivo9. De este modo, las medidas cautelares buscan proteger el estado de personas, cosas y pruebas, para que, en el futuro el proceso culmine de modo eficaz, entonces, aquellas primeras son de naturaleza subsidiario y auxiliar al proceso,10 de ahí el pensamiento de Calamandrei al denominara a las medidas cautelares como “instrumento del instrumento”11.

Ahora, si bien en el catálogo de las medidas cautelares del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen las de tipo real o personal, de ninguna manera alguna de ellas pudiera tener por justificadas las razones que pretendan garantizar directamente una posible reparación del daño o una pena a imponer, pero si lo hacen de manera indirecta, pues al proteger el proceso en si mismo, garantizar su desarrollo y conclusión, y dado el caso que concluya con una condena, nada libera a la persona sentenciada de su obligación de reparar el daño.

Para que puedan restringirse derechos fundamentales vía medida cautelar, debe existir una justificación basada en razones suficientes que satisfagan ciertos elementos que doten de legitimidad a la decisión judicial, entre ellas, que exista la apariencia del buen derecho, que se actualice un peligro proceso y se aplique la proporcionalidad y excepcionalidad de la medida a imponer.

3.1 La apariencia del buen derecho

Ella implica que debe existir una apariencia delictiva, es decir, debe existir un cierto cúmulo probatorio que haga probable que el proceso va a desarrollarse por existir un hecho aparentemente delictivo y que fue cometido por la persona justiciable; de tal manera, el momento oportuno para imponer o no una medida cautelar siempre deberá ser posterior a la imputación hecha por el fiscal y mejor aún, posterior a dictarse una vinculación a proceso, pues ello implicaría lógicamente que habrá lugar a medida cautelar siempre que haya proceso que proteger.

3.2 Peligro procesal.

Es el elemento más complejo, pues implica probar, entiendo ello a la denominación genérica de probar un hecho12, pero de carácter prospectivo, es decir, probar una hipótesis probabilística. Ante tales circunstancias, las partes que pretendan la imposición de una medida cautelar deberán probar que el imputado es fugará y evitará el proceso, o que causará un daño o pondrá en peligro a la víctima o testigos, o en su caso, que hará lo suficiente para evitar que el procedimiento avance correctamente13, como lo pudiera ser destruir ciertas pruebas o evitar la realización de ciertos actos de investigación, por poner un ejemplo.

Para abordar este peligro procesal, Mora Sánchez14, retoma la teoría de la argumentación de Toulmin, mediante la cual se establecen cuatro elementos, la pretensión, razones, garantía y respaldo, trasladando dicho modelo al razonamiento judicial en materia de medidas cautelares, estableciendo que la pretensión sería una hipótesis inicial, en este caso, la probabilidad de que la persona imputada realizará una conducta tal que la adecuará a un peligro procesal; por su parte, las razones las constituyen el supuesto de hecho que se adecua al supuesto normativo, en nuestro caso, habría que observar los supuestos establecidos en el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto a la garantía, ésta se presenta como elemento que apoya a la razón y demuestra la conexión entre esta y la pretensión, pudiendo ser reglas de experiencia, presunción, definiciones o teorías, lo que va de la mano con el respaldo, pues este resulta ser aquel elemento de prueba que sustenta, a su vez, la garantía.15

3.3 Proporcionalidad y excepcionalidad de la medida a imponer.

Otro elemento a observar es el de proporcionalidad, principio que legitima la intervención judicial de un derecho fundamental, para ello, se deben observar los sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.

Así, la idoneidad o sub principio de adecuación significa que, de acuerdo al peligro procesal actualizado, será la restricción del derecho, partiendo del criterio medio – fin, teniendo desde luego que el fin es constitucionalmente legítimo, entonces, el medio en vía de medida cautelar deberá adecuarse al fin que se perseguiría, así pues, una medida cautelar será idónea siempre que esta disminuya o haga cera el riego actualizado. Aquí es relevante establecer que, ante un peligro procesal, cabe la posibilidad de que existan varias medidas cautelares en la ley, que resultarían igualmente idóneas para reducir o hacer cesar dicho peligro, sin embargo, aquí resulta pertinente estudiar el subprincipio de necesidad.

Entonces, el subprincipio de necesidad parte de la idea de que toda intervención en los derechos fundamentales deber ser mínima, optando por aquella menos invasiva o lesiva, privilegiando lo mejor para la persona. Este sub principio resulta fundamental para justificar la imposición de una medida cautelar, pues de entre las posibles medidas idóneas se tiene que optar por aquella que, igualmente eficaz, resulte menos lesiva al derecho fundamental, de ahí que la carga argumentativa sea tal que brinde razones para optar por una y no por otra medida disponible.

Por su parte, el subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido implica que la importancia de la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención16. Ello significa que las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general.

4. PROPUESTA DE LO QUE SE DEBE DE CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTÁNDAR DE PRUEBA EN LA RESOLUCIÓN SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO, DE UNA O MÁS MEDIDAS CAUTELARES.

La redacción actual de la legislación procesal penal en México incluye un apartado sobre medidas cautelares que contiene las finalidades que estas persiguen dentro del proceso17, que al escudriñarlas advertiremos que recogen en sede nacional las que en la región el Tribunal de Derechos Humanos ha establecido como aquellas que son convencionalmente aceptadas, que son: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia18; y en un propósito de mayor alcance se añade en la legislación nacional un fin que es garantizar la seguridad de la víctima y testigos.

Dicho bloque legal también incluye los presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, el cual prevé también el tribunal regional, aunque en el proceso nacional se encuentra abordado de forma incorrecta, pues en tanto convencionalmente se exige que existan precisamente los presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito, en sede nacional es permisible que se impongan medidas cautelares con que se cumpla el requisito de haber hecho de conocimiento al indiciado de los hechos por los cuales se investigan, lo que resulta pernicioso, sin embargo, este tema de in-convencionalidad no es materia de este trabajo.

Aunado a ello, la legislación nacional también contempla el principio de proporcionalidad aplicado a las cautelares, cuestión que ya fue abordada en párrafos precedentes; se incluye además, un catálogo de factores enunciativos de los que el decisor puede considerar para tener por acreditado un peligro procesal, sin embargo, durante todo el capítulo de las medidas cautelares no se establece cuándo se tendría probado un peligro procesal para actualizar la necesidad de imponer una medida cautelar, por lo que los decisores tienen un amplio margen de opciones par resolver, donde la argumentación (no siempre fundada) en tanto sea tan basta puede justificar el encierro cautelar, o si lo es muy pobre, puede evitarlo, ocasionando al menos dos problemas.

El primero de ellos tiene que ver con la justificación de la decisión judicial, ya que al no tener un mínimo a satisfacer para tener por acreditado un peligro procesal o la necesidad de imponer una medida cautelar, las razones y fundamentos de esta resolución están vedadas de controles intersubjetivos, desplazando las justificaciones por las explicaciones.

El segundo problema tiene relación con las implicaciones que acarrea un error en la cautela, pues al no exigirse un mínimo de evidencia para que proceda la imposición de una medida cautelar, ello puede ocasionar errores como dejar en libertad a un indiciado que si representa un peligro de fuga (falso negativo) o dejar en prisión a una persona que representa peligro alguno (falso positivo).

Estos errores están presentes en un sistema de procesamiento criminal que considera tener probados hechos con mayores o menores grado de probabilidad, no así, la certeza absoluta, por o que los errores son inevitables, pero tratándose de medida cautelares eso se vuelve aún más complejo dado que en las llamadas medidas cautelares lo que se acredita son eventos futuros (prospectiva) y no eventos pasados (retrospectiva).

De ahí que exista la imperiosa necesidad de fijar umbrales probatorios para reducir los márgenes de error en la evaluación de la consistencia de predicciones o de eventos futuros, basados en conocimiento para imponer medidas cautelares. Cuestión que no ha sido definida en el sistema procesal penal mexicano, de ahí el presente trabajo, que busca proponer el estándar de prueba en la resolución de la imposición o no de una o más medidas cautelares.

Una de las características de los siglos XX y XXI en lo que respecta al enjuiciamiento penal fue el fenómeno de la positivización “universalizada” de los derechos fundamentales19.

De acuerdo con Dei Vecchi20, uno de ellos fue el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria durante el proceso penal. Para este autor hay unos límites marcados entre presunción de inocencia y derechos a la libertad, con la prisión preventiva, refiere que para los “iluministas”, estos límites estrían dados por la finalidad del encarcelamiento sin condena: la finalidad de neutralizar peligros procesales imposibles de tutelar por otros medios. Refiere, además, que un discurso contemporáneo sofisticado radica, en la utilización de la noción de medida cautelar, importada del derecho procesal civil. En ese contexto, las medidas cautelares son entendida como medidas provisorias e instrumentales, no fines en sí mismas21.

Lo provisional quiere decir que las medidas cautelares subsisten mientras las razones que les justifiquen permanezcan en el tiempo, y la instrumentalidad, quiere decir que se trata de medidas que sirven a un objeto que no se relaciona directamente con la decisión de conceder o no la medida. En general podemoms decir que se trata de cautelar el sentido del proceso22.

Ha quedado suficientemente abordado en la comunidad jurídica que en un contexto civil para que proceda la imposición de una medida cautelar se requieren al menos dos condiciones. La referente al fumus boni iuris y al periculum in mora; que en un ejercicio de importación o adecuación o al derecho procesal penal, tenemos que son el fumus commissi delicitivi o fumus delicti y el periculum libertatis, el primero se traduce en la presencia, en el caso concreto, de razones plausibles que permitan sospechar la comisión de un delito sancionable con pena privativa de libertad; que la plausibilidad de las sospechas, en tanto elementos esencial, connota la de hecho o informaciones suficientes (propias) para persuadir a un observador objetivo de que ese individuo concreto puede haber cometido una infracción lo que dependerá del conjunto de circunstancias en cada caso23.

El segundo, el periculum libertatis, es el riesgo fundado de que el detenido no comparecerá ante el órgano jurisdiccional, para lo cual se ha de presumir que el implicado se sustraerá a la actividad de la justicia.

Como es de advertirse, este segundo elemento requiere de una determinación acerca de circunstancias fácticas, y de la cual nos ocuparemos, acerca del periculum libertatis o lo que conocemos también como peligros procesales, que ya se ha dicho, son las razones o fines por los cuales se acreditaría la necesidad de imponer una medida cautelar. Este momento dentro del proceso penal lo podemos denominar un contexto probatorio, es decir, se requiere en esta fase procesal de una decisión que implica la actividad probatoria, por tanto, de la valoración de evidencias y el uso de un modelo de razonamiento probatorio.

El peligro supone definir un estado de cosas que permite considerar que resulta razonable el acaecimiento de un hecho que, de ocurrir, vulneraría el sentido del proceso24. Ante ello, el juez debe enfrentar un razonamiento predictivo basado en evidencias. Esto quiere decir que en términos estrictos no parece razonable abandonar la pretensión de racionalidad de toda decisión judicial en el ámbito de las medidas cautelares por el desafío que se plantea a propósito de la existencia de identificar con datos del presente el acaecimiento de hecho futuros25.

Con esa base bien podemos añadir, además de provisional e instrumental, una característica a las medidas cautelares en el proceso penal, que es prospectiva. Esta última característica resulta un clásico problemas a lo que se enfrentan los tribunales cuando resuelven solicitudes cautelares, hablar acerca del futuro26. Y es que no es una actividad sencilla, actualmente es sumamente complejo tener por probados ciertos hechos que tienen la característica de ser retrospectivos, lo cual supone un ápice en tratándose de eventos futuros, basados en proposiciones prospectivas.

En medidas cautelares se requieren definitivamente formular proposiciones prospectivas que se deben probar con evidencias y que estas permitan en algún punto, advertir de la probabilidad de un evento futuro que implique poner en riesgo al proceso mismo.

Valenzuela27 señala que probablemente el primer análisis que realice un juez frente al relato de un hecho sea el que se dirige a determinar si existe plausibilidad en el relato que se le presenta. Indica que este primer examen supone la definición de una relación entre los hechos que son corroborados en la audiencia con aquello que buscamos evitar a través de la medida cautelar. Adelante refiere que, en alguna medida las evidencias sobre hechos deben permitir la afirmación de la verdad de un enunciado considerando la probabilidad de ocurrencia de un determinado hecho en el futuro que permita justificar la medida cautelar. Añade que ese ejercicio es el propio de la aplicación de las denominadas inferencias probatorias epistemológicas.

Las inferencias probatorias, de acuerdo con Bentham28, tienen que ver con el razonamiento que hace referencia que, probar un hecho consiste en mostrar que, a la luz la información que poseemos, está justificado aceptar que ese hecho ha ocurrido. Se trata, por tanto, de un tipo de razonamiento en el que podemos distinguir varios elementos: el hecho que queremos probar, la información (acerca de otros hechos más o menos directamente vinculados con el primero) de la que disponemos (que podemos llamar los indicios o las pruebas) y una relación entre el hecho que queremos probar y los indicios.

El enlace entre los hechos que deseamos probar y las pruebas o indicios de lo que disponemos pueden ser de diferentes tipos, González Lagier29 indica que puede consistir en una máxima de experiencia, esto es, en una generalización a partir de experiencias previas que asocia hechos del tipo del que queremos probar con hechos del tipo de los que constituyen las pruebas o indicios. En otras ocasiones, se trata de reglas dirigidas al juez que le obligan a acepar como probados ciertos hechos cuando se dan ciertos hechos previos. Podemos llamar a las primeras inferencias probatorias epistémicas y a las segundas inferencias probatorias normativas.

La estructura de una inferencia probatoria, de acuerdo con González Lagier, puede representarse con la propuesta de TOULMIN acerca el esquema de los argumentos, que, de acuerdo con este autor, toda argumentación parte de una pretensión, que es aquello que se sostiene, aquello que se quiere fundamentar. Si esta pretensión es puesta en duda, deber ser apoyada por medio de razones, esto es, hechos que den cuenta de la corrección de la pretensión. Ahora bien, en ocasiones hay que explicitar por qué las razones apoyan la pretensión, y ello debe hacerse por medio de un enunciado que exprese una regularidad que correlacione el tipo de hechos que constituye la razón con la pretensión. Este elemento fundamental de la argumentación es la garantía, que consiste en una regla, norma o enunciado general. A su vez, la garantía puede ser apoyada con un respaldo, que trata de mostrar la corrección o vigencia de esa regularidad. González Lagier refiere que, de acuerdo con TOULMIN, pretensión, razones, garantía y respaldo son elementos que deben estar presentes en toda argumentación o razonamiento, sea del tipo que sea, jurídico, científico, de la vida cotidiana, etc.30

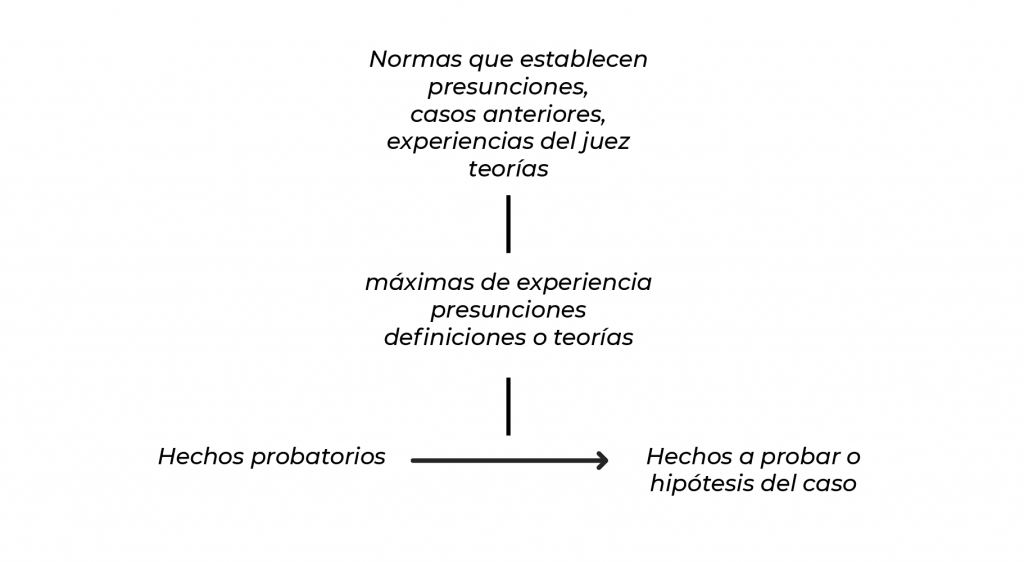

Esta estructura puede ser trasladada al razonamiento judicial en materia de hechos. Los hechos probatorios constituirían las razones del argumento; los hechos a probar la pretensión o hipótesis del caso; la garantía estaría constituida por las máximas de experiencia, las presunciones y otro tipo de enunciado generales que correlacionan el tipo de hecho señalados en las razones con el tipo de hecho señalados en la pretensión; y el respaldo estaría configurado por la información necesaria para fundamentar la garantía31, González representa el anterior esquema de la siguiente forma32:

Esta estructura serviría como modelo o base de un razonamiento cautelar pues lo hechos probatorios (razones) serían aquellos hechos que se tiene por probados suficientemente, o que incluso, devienen de otra inferencia del mismo tipo, por ejemplo, tener por probado que el indiciado ha adquirido en los últimos meses vuelos de avión hacia destinos extranjeros y que en el extranjero posee al menos una propiedad inmueble; para tener por probablemente verdaderas estas proposiciones se tuvo que emplear una actividad probatoria.

Los hechos a probar (pretensión) serían la proposición fáctica prospectiva, la predicción, por ejemplo, de estar en libertad, el indiciado se fugaría; la garantía bien la pudiera constituir una máxima de experiencia, que puede consistir en que de acuerdo con la pena asignada al crimen por el que le acusa al indiciado este regularmente incide en la voluntad de las personas para no sujetarse a un proceso penal. Mientras que el respaldo pudiera ser una presunción (que esta se diferencia de la máxima de experiencia, porque aquella goza de respaldo legal o jurídico), por ejemplo, cuando la indica que se presume el riesgo de fuga cuando se acredita que se ha falseado sobre el domicilio. Como se advierte, este razonamiento judicial en materia de hecho puede aplicarse a la justificación racional de las decisiones sobre medidas cautelares, siendo entonces un razonamiento cautelar válido.

Señalado lo anterior, y como seguramente se ha podido advertir, el cuestionamiento radica en cuándo se puede decir que la evidencia ha sido suficiente para tener por probados hechos pasados de los cuales se puede predecir un evento futuro.

Al respecto, cabe hacer ciertos apuntes que son materia de este trabajo. En principio, el estándar de prueba para el momento de imponer medidas cautelares, para denominarse como tal, debe cumplir con los elementos indispensables, para tal caso, la publicación de Ferrer Beltrán, titulada “Prueba sin convicción, estándares de prueba y debido proceso” (Marcial Pons, 2021) puede fungir como criterio orientador al ser, hasta el momento, de las más completas. Por lo que basados en lo que propone, la formulación de un estándar de prueba debe considerar ciertos requisitos, entre ellos:

- (i) Debe apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conclusiones probatorias que se establezcan, esto excluye entonces, que se tengan en cuenta elementos subjetivos del decisor, por lo que no debe remitir a estados mentales o psicológicos del juzgador.

- (ii) Los criterios que se utilicen en el estándar de prueba deben cumplir la función de establecer un umbral de suficiencia probatoria a partir de la cual una hipótesis sobre los hechos deberá considerarse como probada. Por lo tanto, debe reducir en todo lo posible la inevitable vaguedad que todo criterio no matemático tendrá.

- (iii) Debe de estar formulado apelando a criterios de probabilidad inductiva, no matemática. Por lo que, si adoptamos una concepción racional de la prueba, los criterios que se usen para determinar el umbral de suficiencia probatoria tendrán que dar cuenta del carácter probabilístico y epistémico del razonamiento probatorio.

- (iv) Debe fijar umbrales de suficiencia probatoria distintos y progresivos.

Aunado a ellos, debe resolver el cuestionamiento de si para la prisión preventiva debe exigirse un umbral distinto en comparación a las otras medidas cautelares, dado que esta representa el encierro cautelar con similares características al de una condena de prisión, por lo que sus efectos inmediatos y materiales son tan gravosos hacia la persona, pudiendo trastocar su derecho a defenderse con las mismas garantías que pose la acusación, y además, se impone con la naturaleza misma de una decisión urgente, en tanto que resulta preliminar dentro del proceso, incluso con evidencia apenas recopilada a tan temprano momento. Por lo que el estándar de prueba que se debe fijar para la imposición de medidas cautelares debe resolver este cuestionamiento.

Además, debe establecerse con claridad si el estándar solo corresponde al momento de imposición o si debe exigirse alguno otro para el momento de revisar alguna o algunas medidas cautelares ya previamente impuestas, y de ser así, establecer cuales son los umbrales requeridos para revocar, modificar o sustituirlas.

Asimismo, debe dilucidar el debate entre si para el dictado de una medida cautelar en etapas preliminares debe exigirse un umbral mayor a la decisión sobre la verificación de elementos de prueba para sujetar o vincular a proceso a una persona, en tanto que esta ultima decisión solo sirve como una autorización del decisor para que el persecutor continúe su investigación ahora sujeta a los controles judiciales, resultando entre ambas unas mas gravosa a derechos fundamentales que otra, por lo que debe resolverse si las exigencias probatorias deben ser distintas y proporcionales a su afectación a derechos del gobernado.

Finalmente, debe considerar la identificación de patrones o frecuencias de eventos. Las frecuencias aluden a “cadenas” o “relaciones” entre eventos que permiten, en algunos casos, anticipar acaecimiento33.

5. CONCLUSIONES

Estudiado lo anterior podemos concluir válidamente que, nuestro PPM, tiene que avanzar más en la regulación de estándares de pruebas que permitan establecer el nivel de suficiencia probatoria que debe satisfacerse para las distintas decisiones judiciales que se toman en el mismo.

No se soslaya que, el estándar de prueba para el momento de imponer medidas cautelares, para denominarse como tal, debe cumplir con los elementos indispensable, los cuales son abordados en el presente trabajo en los cuatro puntos que propone el profesor Ferrer.

Por último, recordar que, para el momento sobre la imposición o no de una o más medidas cautelares, debe existir un EdP que a su vez puede dividirse en dos puntos, por una parte un EdP para lo relativo a las medidas cautelares no “tan” restrictivas de la libertad y por otra parte un EdP para la medida cautelar que si implique restricción al derecho humano a la libertad, dada la naturaleza de la restricción, pues, esto pudiera trastocar su derecho a defenderse con las mismas garantías que posee la acusación, incluso la posibilidad de poder pagar una defensa pues, si se restringe su libertad no podría pagar por su propia cuenta una defensa técnica, quedando así a merced de la defensoría pública quien como todos sabemos se encuentra limitada de recursos para operar adecuadamente.

Referencias

1 Allende Sánchez, Fernando (2021). “El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso”, México, Ed. Juventud, pág. 109.

2 Real Academia Española de la Lengua. (2021). Diccionario de la Lengua Española. 2022, sitio web: https://dle.rae.es/estándar

3 Real Academia Española de la Lengua. (2021). Diccionario de la Lengua Española. 2022, sitio web: https://dle.rae.es/nivel

4 Laudan, Larry (2013). “Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica”, Madrid, Ed. Marcial Pons, pág. 105.

5 Haack, Susan (2013), “El probabilismo jurídico: una disensión epistemológica”, en Vázquez Carmen, (Ed) “Estándares de prueba y prueba científica”, Madrid: Marcial Pons, pág. 69

6 Ferrer Beltrán, Jordi (2014), “La prueba de la casualidad en la responsabilidad civil”, en Papayannis, Diego M. (Ed.) (2014), Casualidad y atribución de responsabilidad, Madrid: Marcial Pons, pág.225.

7 Dei Vecchi Diego, “En letra: Derecho Penal, la no tan sana crítica racional” Año VI, número 9, Repositorio Digital de la Universitat de Girona, pp. 40-55.

8 Tesis 1a. (47) XLVII/2020 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 946 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9 PRIORI, G., & otros. (2015). La instrumentalidad de las tutelas de urgencia en el derecho procesal brasilero contemporáneo, en sobre la tutela cautelar (24, 25.). Lima, Perú.: Jurídica Themis.

10 Ibidem, pág. 25.

11 CALAMANDREI, Piero. “Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares”. Campinas: Servanda. 2000. P. 42.

12 Si bien puede discutirse que el vocablo prueba se utilice en contextos distintos a la etapa de juicio, «desde el punto de vista epistemológico no hay distinción alguna (…) [t]odo elemento de juicio relevante para tomar una decisión sobre la ocurrencia de un hecho es una prueba» citado de MORA SÁNCHEZ, J.J., 2020: «Predictibilidad conductual y proceso penal: algunos apuntes sobre el fundamento epistémico de los hechos futuros en las medidas cautelares», in Quaestio facti, 2: 53-85, Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídica y Sociales.

13 Artículo 153 CNPP.

14 MORA SÁNCHEZ, J. J., 2020: «Predictibilidad conductual y proceso penal: algunos apuntes sobre el fundamento epistémico de los hechos futuros en las medidas cautelares», in Quaestio facti, 2: 53-85, Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídica y Sociales.

15 FUENTES PÉREZ, D. B., 2013, Guía de argumentación con perspectiva de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Primera edición, pág. 17.

16 BERNAL, P. (2014). El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, p. 962. Los matices son adecuados a la aplicación del principio de proporcionalidad en materia de medidas cautelares.

17 Cfr. Artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

18 Cfr. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Fondo, párr.77; y Caso J. Vs. Perú, párr. 157; Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, Fondo, párr. 312.

19 Cfr. Bulygin, E., “Sobre el estatus ontológico de los derechos humanos”, en Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, 4, 1987, 79.85.

20 Cfr. DEI VECCHI, Diego. Acerca de la justificación de la prisión preventiva y algunas críticas frecuentes. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 26, n. 2, p. 189-217, dic.2013.

30 GONZÁLEZ, D., Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, casualidad y acción. Ed. Palestra, Bogotá, 2005, pp. 55-56.

31 Op. Cit. p. 57.

32 Op. Cit. p. 59.

33 VALENZUELA, Jonatan., Sin convicciones sobre el futuro. Una observación a “Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso” de Jordi Ferrer a propósito de la prueba cautelar, Discusiones. La función de los estereotipos en el derecho, núm. 28.1 (2022), p. 173.

This is the best tour on the east coast! It was amazing how many places we visited and what great memories we made!

This was not our first time going to here. It is a great place to shop not too far from New York. We took the bus from Port Authority and traveled through the countryside to get there.

We always stay at here when in town. The location is great, staff is wonderful and we love the overall feel. Beautiful view from the here.